Friedrich Engels zum 200. Geburtstag

„Der schmale Fluß ergießt bald rasch, bald stockend seine purpurnen Wogen zwischen rauchigen Fabrikgebäuden und garnbedeckten Bleichen hindurch; aber seine hochrote Farbe rührt nicht von einer blutigen Schlacht her, denn hier streiten nur theologische Federn und wortreiche alte Weiber gewöhnlich um des Kaisers Bart; auch nicht von Scham über das Treiben der Menschen, obwohl dazu wahrlich Grund genug vorhanden ist, sondern einzig und allein von den vielen Türkischrot-Färbereien.“[1]

Mit diesen wenig schmeichelhaften Worten beschreibt der 18jährige Fabrikantensohn aus Wuppertal in einer Zeitungsserie – allerdings unter dem Pseudomym Friedrich Oswald – seine Heimatstadt und die Lage der arbeitenden Klasse. Geboren am 28. November 1820 in Barmen, ist er auf Wunsch des reichen Fabrikantenvaters mit 17 Jahren zunächst im väterlichen Betrieb und dann in einem Bremer Großhandelskontor tätig; später in des Vaters Niederlassung in Manchester. Aufgrund der dortigen Erfahrungen schreibt Friedrich unter seinem richtigen Namen eine der frühesten soziologischen Studien über das Industrieproletariat in einem der ersten Industriezentren der damaligen Welt.[2]

In unmittelbar praktischer Begegnung mit den Arbeiterinnen und Arbeitern, der Anschauung ihrer Lebens- und Produktionsbedingungen sowie dem Studium klassischer Ökonomen verschafft er sich das Fundament zu einer fundierten Kritik des Kapitalismus und seiner Entwicklung. Im Vorwort zum ersten Heft »Zur Kritik der politischen Ökonomie« erklärt Karl Marx 1859: „Friedrich Engels, mit dem ich seit dem Erscheinen seiner genialen Skizze zur Kritik der ökonomischen Kategorien … einen steten schriftlichen Austausch unterhielt, war auf anderem Wege … mit mir zu demselben Resultat gelangt und als er sich im Frühling 1845 ebenfalls in Brüssel niederließ, beschlossen wir, den Gegensatz unserer Ansicht gegen die ideologische der deutschen Philosophie gemeinschaftlich auszuarbeiten…“[3]

Zum Druck des Textes ist es zu Marx´ Lebzeiten nicht gekommen. 1868 veröffentlicht Engels einen Auszug, der zwanzig Jahre später als Sonderdruck unter dem Titel »Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie« erscheint. Im Vorwort zitiert Engels noch einmal aus Marxens Vorwort zur »Kritik«: „Wir überließen das Vorwort der nagenden Kritik der Mäuse umso williger, als wir unseren Hauptzweck erreicht hatten – Selbstverständigung.“[4] Allerdings ergänzt Engels in dem Sonderdruck den Text um Marx´ berühmte »Thesen über Feuerbach« vom Frühjahr 1845.

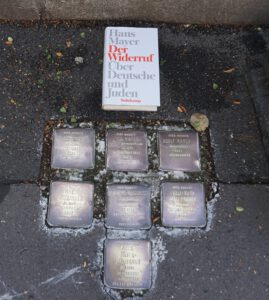

Sie sind dann auch in dem Band zur »Deutschen Ideologie« der ersten von David Rjazanov herausgegebenen MEGA von 1932 erschienen, der die weitgehend kompletten »Feuerbachtexte« veröffentlichte. Diese 1932 erschienene Ausgabe ist ein „Lieblingsbuch[5] von Hans Mayer geblieben, der sich seit 1926 in das intensive Studium der Marx-Engelschen Schriften vertieft hatte. „Das mag kennzeichnend gewesen sein für mein Verhältnis zum Marxismus.“[6]

Den Mäusen die Kritik überlassend, stürzen sich Marx und Engels in das politische Geschäft. 1847 treten sie dem von Wilhelm Weitling gegründeten »Bund der Gerechten« bei und erhalten so eine internationale Plattform zur Verbreitung ihrer kommunistischen Ideen.

Im Dezember 1847 und Januar 1849 verfasst Marx auf der Basis von Vorarbeiten Friedrich Engels das »Manifest der Kommunistischen Partei«, das am 21. Februar 1849 veröffentlicht wird und seit 2013 zum Weltdokumentenerbe der UNESCO gehört. Kurz danach beginnt die Februarrevolution in Frankreich und die Märzrevolution im Deutschen Bund.

Am 11. April 1848 treffen Marx und Engels sowie Ernst Dronke in Köln ein. Mit fast 90.000 Einwohnern und viertausend Soldaten ist Köln nach Berlin und Breslau die drittgrößte preußische Stadt. Marx hatte dort schon 1842/43 als Chefredakteur der »Rheinischen Zeitung« bis zu seiner Ausweitung mit dem Verbot der Zeitung verbracht. Jetzt kommt er zurück und gründet mit Unterstützern eine neue revolutionär-demokratisch Zeitung.[7] „Die Neue Rheinische Zeitung erschien ein knappes Jahr lang, vom 1. Juni 1848 bis zum 19. Mai 1849, in Köln als »Organ der Demokratie«. Es gelang ihr als einziger republikanischer Tagesszeitung, sich in den Revolutionsjahren als großes Blatt mit gesamtdeutscher Verantwortung zu etablieren, das auch im Ausland wahrgenommen wurde. Die Zeitung, die anfangs sogar sieben Mal in der Woche veröffentlicht und in den Nachmittagsstunden mit dem Datum des folgenden Tages ausgegeben wurde, erreichte eine Auflage von fünf- bis sechstausend Exemplaren, stand aber dauernd vor dem finanziellen Scheitern.“[8]

Die Vorteile für die Zulassung der Zeitung und ihr politisches Agieren liegen darin, dass in der preußischen Rheinprovinz das französische Recht gilt. Außerdem war die bis März 1848 geltende Vorzensur fortgefallen. Neben der Deutschlandberichterstattung hatte die »Neue Rheinische Zeitung« auch eine umfassende Auslandsberichterstattung und ein Feuilleton, das von Georg Weerth und Ferdinand Freiligrath gestaltet wird. Letzterer berichtet auch regelmäßig aus Großbritannien, Amerika und Italien. Marx und Engels treten kontinuierlich als Verfasser von Kommentaren und Leitartikeln hervor.

Engels behauptet im Rückblick, 1884, die »Neue Rheinische Zeitung« „konnte nur die der Demokratie sein, aber die einer Demokratie, die überall den spezifisch proletarischen Charakter im einzelnen hervorhob, den sie noch nicht ein für allemal aufs Banner schreiben konnte. Wollten wir das nicht, wollten wir nicht die Bewegung an ihrem vorgefundenen, fortgeschrittensten, tatsächlich proletarischen Ende aufnehmen und weiter vorantreiben, so blieb uns nichts, als Kommunismus in einem kleinen Winkelblättchen dozieren und statt einer großen Aktionspartei eine kleine Sekte stiften. Zu Predigern in der Wüste aber waren wir verdorben; dazu hatten wir die Utopisten zu gut studiert.“[9] Man kämpft also auf dem äußerten linken Flügel der demokratischen Bewegung.

Im April 1949 spitzen sich die revolutionären Kämpfe zu. Friedrich Engels, der 1841/1842 eine einjährige militärische Ausbildung in Berlin absolviert aber dort auch als nicht zugelassener Student Philosophie bei Hegelschülern studiert hatte, ging am 11. Mai in seine Heimatstadt Elberfeld, um sich dort den Aufständischen im bewaffneten Kampf anzuschließen.[10] Nach wenigen Tagen muss er aber wegen drohender Verhaftung fliehen und schließt sich den Aufständischen in Baden an. Dort diente er als Adjutant in Oberst Willichs Freikorpseinheit.[11] Nach der endgültigen Niederschlagung der Revolution flieht er am 12. Juli über die Schweizer Grenze und geht zurück nach England.

Die »Neue Rheinische Zeitung« wird verboten, der Chefredakteur Marx muss als Staatenloser fliehen und geht nach London, wo er Friedrich Engels wiedertrifft.

Am 19. Mai 1849 erscheint- gedruckt in roter Farbe – die letzte Nummer der »Neuen Rheinischen Zeitung« mit den Abschiedsworten von Ferdinand Freiligrath:

„Wenn das Volk sein letztes „Schuldig!“ spricht,

Dann stehn wir wieder zusammen!

Mit dem Wort, mit dem Schwert, an der Donau, am Rhein, —

Eine allzeit treue Gesellin

Wird dem Throne zerschmetternden Volke sein

Die Geächtete, die Rebellin!“[12]

100 Jahre später erscheint 1948 im Ostberliner Dietzverlag ein Buch mit dem Titel »Revolution und Konterrevolution in Deutschland« als Band 5 der Bücherei des »Marxismus-Leninismus«. In der Einleitung die Hans Mayer im Mai 1948 in Frankfurt verfasste, zitiert er eine Satz aus den „unheimlich hellsichtigen Jugendschriften von Karl Marx“: »Der Kampf gegen die deutsche politische Gegenwart ist der Kampf gegen die Vergangenheit der modernen Völker…«[13] Es geht um die „deutsche Misere“ deren Betrachtung sich Hans Mayers Einleitung im Rückblick auf 1848/49 aber auch 1948 widmet. Die Artikelreihe »Revolution und Konterrevolution in Deutschland« war zuerst 1951 bis 1852 auf Englisch in der »New York Daily Tribune« unter dem Namen Karl Marx erschienen. Mayer wusste allerding schon 1948, dass der Anteil Engels an diesen Schriften ungleich größer war als der von Marx. Die erste Buchausgabe gab Marx Tochter Eleanor Marx-Aveling 1896 in englischer Sprache heraus.

Während Engels also federführend in der Frage der Betrachtung der deutschen Revolution war, war es Marx im Hinblick auf die Französischen. Auch sein »Achtzehnter Brumaire des Louis Bonaparte« erschien zuerst in Amerika; in der von Joseph Weydemeyer herausgegebenen Monatsschrift »Die Revolution«. In Betrachtung der beiden Studien stellt Hans Mayer fest: „in ihrer Gesamtheit ergeben sie dann nichts weniger als eine Theorie der bürgerlichen Revolution, ihrer Möglichkeiten und Abschlüsse – und ihres Verhältnisses zu den kleinbürgerlichen Mittelschichten und den revolutionären Bestrebungen der Arbeiterklasse.“[14] Im weiteren Verlauf seiner Ausführungen macht Mayer deutlich, wie intensiv Marx und Engels aufgrund der weiteren historischen und ökonomischen Entwicklungen zu Präzisierungen und zum Teil Neubewertung ihrer eigenen Einschätzungen früherer Ausführungen kommen. Dies wird in späteren Vor- oder Nachworten ihrer Schriften hervorgehoben.

Resümierend stellt Hans Mayer im Mai 1948 fest: „Wenn heute die Frage der deutschen Einheit auf der Grundlage jener Tatsachen gestellt werden muß, die uns der Zusammenbruch des Hitlerreiches als furchtbare Erbschaft hinterließ, so ist damit ebenfalls gesagt, daß die Debatten über eine „großdeutsche“ oder „kleindeutsche“ Lösung nicht mehr beschäftigen können. Geblieben aber ist die Notwendigkeit einer deutschen Lösung; geblieben ist die Forderung einer demokratischen Lösung im Sinne jener gesellschaftlichen Erkenntnisse, die wir durch hundert Jahre deutscher Fehlentwicklung immer wieder aus den von Reaktion und Konterrevolution erstickten Freiheitsbewegungen gelernt haben.“[15]

Diese Einschätzung reflektierend historischer Rückbesinnung, die Mayer hier anspricht, deckt sich mit der Bewertung der Schriften von Marx und Engels durch Jürgen Herres. Er stellt heraus, dass die beiden in einer Epoche großer Umbrüche und Widersprüchlichkeiten ihre Analysen der gesamtgesellschaftlichen Wandlungsprozesse mit einer radikalen politischen Perspektive verbinden. Irrtümer waren dabei nicht ausgeschlossen.[16] „Der historische Engels kann unseren Blick für die Prozesse und Mechanismen der Ideologien des 20. Jahrhunderts schärfen. Der Engels des 20. Jahrhunderts unseren Blick für den Facettenreichtum und die Widersprüche seiner Diskussions- und Theorieangebote.“[17]

Über Engels, theoretische, ökonomische, historische und auch literarischen Arbeiten gibt es tausende von Seiten. Über sein Privatleben nur weniges. Bekannt ist, dass er wohl zahlreiche Liebschaften hatte, aber eine festere „romantische Beziehung“ nur mit den beiden irischen Arbeiterinnen Mary und Lydia Burns, mit denen er in Manchester bzw. London jahrelang zusammenlebte.[18] Beide waren irische Freiheitskämpferinnen und man kann davon ausgehen, dass sie Engels viel zum Verständnis der arbeitenden Klasse als auch zur irischen Geschichte und dem Freiheitskampf vermittelt haben. Beide starben 1863 und 1878 noch relativ jung. Engels starb im August 1895 in London. Die Urne mit seiner Asche wurde gemäß seinem Wunsch vor Eastbourne (Beachy Head) im Meer versenkt.

Nicht nur zu Lebzeiten, sondern auch nach seinem Tode beschäftigten die Auseinandersetzungen um ihn die Bürger seiner Heimatstadt.

Seit Juli 1981 steht als Denkmal für Friedrich Engels vor seinem Geburtshaus eine Skulptur verschlungener Körper und Gliedmaßen nackter Menschen aus Marmor von Carrara, herausgehauen durch den berühmten Wiener Bildhauer Alfred Hrdlicka. Titel: »Die starke Linke«. Eine überzeugende Betrachtung und Analyse dazu liefert Dieter Schubert in seinem Beitrag »Alfred Hrdlickas Denkmal für Friedrich Engels«.[19]

[1] „Briefe aus dem Wuppertal“ erschienen im „Telegraph für Deutschland“ im März und April 1839, MEW Band 1, Berlin/DDR 1976, S. 413

[2] Zur aktuellen Bewertung siehe Clemens Zimmermann, Die Lage der arbeitenden Klasse in England, in: Friedrich Engels, Ein Gespenst geht um in Europa – Begleitband zur Engelsausstellung 2020. Hg. Lars Bluma, Wuppertal 2020, S.70-83

[3] Karl Marx, Zur Kritik der politischen Ökonomie, in MEGA2, II/2, S. 101

[4] A.a.O., S. 102

[5] Hans Mayer, Ein Deutscher auf Widerruf, Band 1, Frankfurt 1985, S. 100

[6] ebenda

[7] Siehe dazu im Einzelnen, Jürgen Herres, Marx und Engels – Porträt einer intellektuellen Freundschaft, Ditzingen 2018, S, 104-130

[8] Herres, Marx und Engels, S.110

[9] MEW 21, S. 18

[10] Zu den Einzelheiten siehe Detlef Vonde, Von Barrikaden und blutigen Possen – Friedrich Engels und die Geschichte der gescheiterten Revolution 1848/49, in: Friedrich Engels – ein Gespenst geht um in Europa, S. 126-140

[11] Diese Tätigkeit und die militärischen Arbeiten trugen ihm später den Titel eines „Generals“ ein.

[12] Abschiedswort der Neuen Rheinischen Zeitung. Zitiert nach der digitalen Ausgabe http://www.deutschestextarchiv.de/nrhz/?d=nn_nrhz301_1849.txt.xml Zugriff 27.11.2020

[13] K. Marx / F. Engels, Revolution und Konterrevolution in Deutschland, Berlin 1948, S.5

[14] A.a.O., S. 9

[15] Ebenda, S. 19. Dass dieses Buch eine Art Besteller gewesen zu sein scheint zeigt, dass 1953 die dritte Auflage (51.-80. Tausend) erschien. In den Anmerkungen sorgfältiger bearbeitet, aber mit verändertem Titelbild. Die erste Auflage zieren die vier Säulenheiligen Marx, Engels, Lenin und Stalin mit Marx im Vordergrund. Bei der dritten Ausgabe ist die Reihenfolge umgekehrt. Haare und Bärte aller beteiligten sind sorgfältig gestutzt und als erste Person ist vor den anderen Stalin zu sehen.

[16]Siehe Jürgen Herres, Friedrich Engels, republikanischer Kommunist und europäischer Gesellschaftskritiker, in: Fridrich Engels, Ein Gespenst geht um in Europa, S. 16-29. Ebenso Jürgen Herres, Marx und Engels (wie Fn. 7)

[17] Herres, Friedrich Engels, a.a.O, S.21

[18] Siehe hierzu: Marina Mohr, „In der Familie ist der Mann der Bürger und die Frau der Proletarier“ – Die Frauen des Friedrich Engels, in: Friedrich Engels, Ein Gespenst geht um in Europa, S. 196-205.

[19] http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/3077/1/Schubert_Alfred_Hrdlickas_Denkmal_fuer_Friedrich_Engels_1983.pdf

Die ideologiebeladene Debatte hat seinerzeit u.a. ausführlich „Der Spiegel“ geschildert. Siehe: https://www.denkmal-wuppertal.de/tag/alfred-hrdlicka